첨부파일

방위산업 현황과 동향

정부주도 육성사업으로 출발해 글로벌 경쟁력 확보

국제 정세 불안, 글로벌 방산수요 증가에 해외시장 확대 추진

1990년대 냉전이 종식되면서 전 세계는 군축에 돌입했으며 경제적 측면을 국가안보보다 우선해 왔다. 하지만 최근 수년 사이 국제정세가 급격히 불안정해지며 안보불안은 커졌으며, 국방비를 증가시키는 상황이다. 우리나라는 70여년간 휴전이라는 특수상황 속에서 방위산업을 발전시켜 왔으며 현재는 해외로까지 시장을 확대해 나가고 있다. 한국무역보험공사의 보고서 ‘방위산업 현황과 전망(2024.2.7.)’, 스톡홀름국제평화문제연구소의 ‘SIPRI Yearbook 2024’, 산업연구원의 KIET 산업경제 ‘미국 대선 향방에 따른 방위산업 영향 및 대응 과제(2024.5.)’ 등을 통해 국내외 방위산업 관련 현황과 전망을 살펴봤다.

국가안보를 책임지는 방위산업과 국가 주도의 방산수출

방위산업은 국가의 안보를 보장하기 위해 군사적으로 요구되는 물자의 생산과 개발에 핵심역할을 수행하는 산업이다. 이는 단순한 무기 체계 생산을 넘어 관련 기술 개발, 부품 공급, 후속 군수 지원 및 서비스까지 포괄하며 영역이 광범위하다. 전 세계적으로 대부분의 국가는 GDP의 2~3% 상당을 국방 예산에 투자하고 있다. 방위산업은 국가 안보의 중요성으로 인해 경기 변동에 비교적 덜 민감하게 일정 수준 이상의 규모를 유지하는 특징을 지닌다.

방산업체는 생산하는 품목에 따라 주요 방산업체와 일반 방산업체로 구분된다. 주요 방산업체는 화력 장비, 유도 무기, 항공기, 함정과 같이 핵심적인 전투력을 구성하는 무기 체계를 전문적으로 생산한다. 반면, 일반 방산업체는 무기 체계 외의 군수 물자를 공급하는 역할을 담당한다.

방위산업 수출은 일반적인 상업 거래와는 구별되는 몇 가지 고유한 특징을 지닌다.

첫째, 시스템 방식으로 거래가 이뤄진다. 방산 수출은 단순한 개별 제품 판매를 넘어, 복합 무기 체계 중심으로 이루어지는 경향이 뚜렷하다. 이는 주력 시스템뿐만 아니라 이를 구성하는 다양한 부체계, 구성품 및 부품, 그리고 장비의 수명 주기 동안 필요한 후속 군수 지원 및 서비스를 포괄하는 종합적인 거래 형태를 의미한다.

둘째, 방산 수출은 장기간 거래가 유지된다. 방위 장비는 높은 기술력과 신뢰성을 요구하며, 대개 20~30년 이상 장기간 사용되는 군대 자산입니다. 따라서 초기 시장 진입에 성공한 기업은 장비의 유지보수, 성능 개량 등을 통해 장기간에 걸쳐 안정적인 수익을 확보하는 락인(Lock-In) 효과를 누릴 수 있다. 또한, 장비의 대량 생산을 통한 비용 절감 효과, 즉 규모의 경제 역시 중요한 경쟁 우위 요소로 작용한다.

셋째, 방산 수출과 수입은 정부 간 거래로 이뤄지는 정치적 시장의 특성을 보인다. 방산 거래는 개인 간(PtoP) 거래가 아닌 정부 간(GtoG) 또는 정부와 업체 간(GtoC) 형태로 이뤄지는 특징을 갖는다. 이와 같이 방산교역의 경우 판매자인 기업과 소수의 구매자인 정부 간의 관계가 정치적, 외교적 상황에 큰 영향을 받는 정치화된 비즈니스라고 할 수 있다.

방산 수출에서는 직접 혹은 간접적인 금융 지원이 중요한 요소로 작용한다. 미국의 FMS, 영국의 UKTI-DSO, 이스라엘의 SIBAT 등 관련 제도와 정부 기관, 그리고 수출신용기관(Export Credit Agency, ECA)의 직·간접적인 금융 지원은 방산 수출의 중요한 요소로 작용한다.

정부 주도 육성사업으로 급성장한 국내 방위산업

우리나라 방산산업의 발전은 1980년대로 들어서며 본격화되었다. 강력한 정부 주도형 육성이 시작됐으며, 우선적으로 고려한 것은 무기체계의 획득 과정에서의 취할 수 있는 경제성이었다. 당시에는 ‘한미상호방위조약 준수’ 등 미국이 동맹국의 안전보장을 약속하는 한편, 냉전체제가 막바지인 시기였기에 글로벌 방산업체의 적극적인 해외시장 개척 노력을 하고 있었다. 또한 우리나라의 경제력이 커짐에 따라 전력증강 규모가 확대되고 구매?개발로 무기체계 획득방법이 다변화되고 있었다. 이에 따라 기술파급 효과 및 산업연관 효과를 고려해 방산사업을 추진하는 등 보다 경제적인 관점에서 방위산업을 바라보게 되었다. 주요 해외 무기도입 사업의 경우 경제적 합리성 도모를 위한 절충교역 제도가 시행되었고, 이를 통해 획득한 첨단기술 및 장비는 주요 무기체계 및 부품의 국산화에 활용되면서 방위산업 전반의 국산화를 가속화했다.

1980년대부터 1990년대까지 이 시기에 K1 전차, K200 장갑차 등 기갑체계와 구축함, 호위함 등 함정체계가 개발되고 배치되었다. 기술도입 생산을 통해 F-16 전투기 및 209급 잠수함 무기체계를 확보하는 등 지상·공중·수상·수중 모든 분야의 무기체계 개발 및 생산 경험을 쌓으며 국내 방위산업 역량은 크게 성장했다.

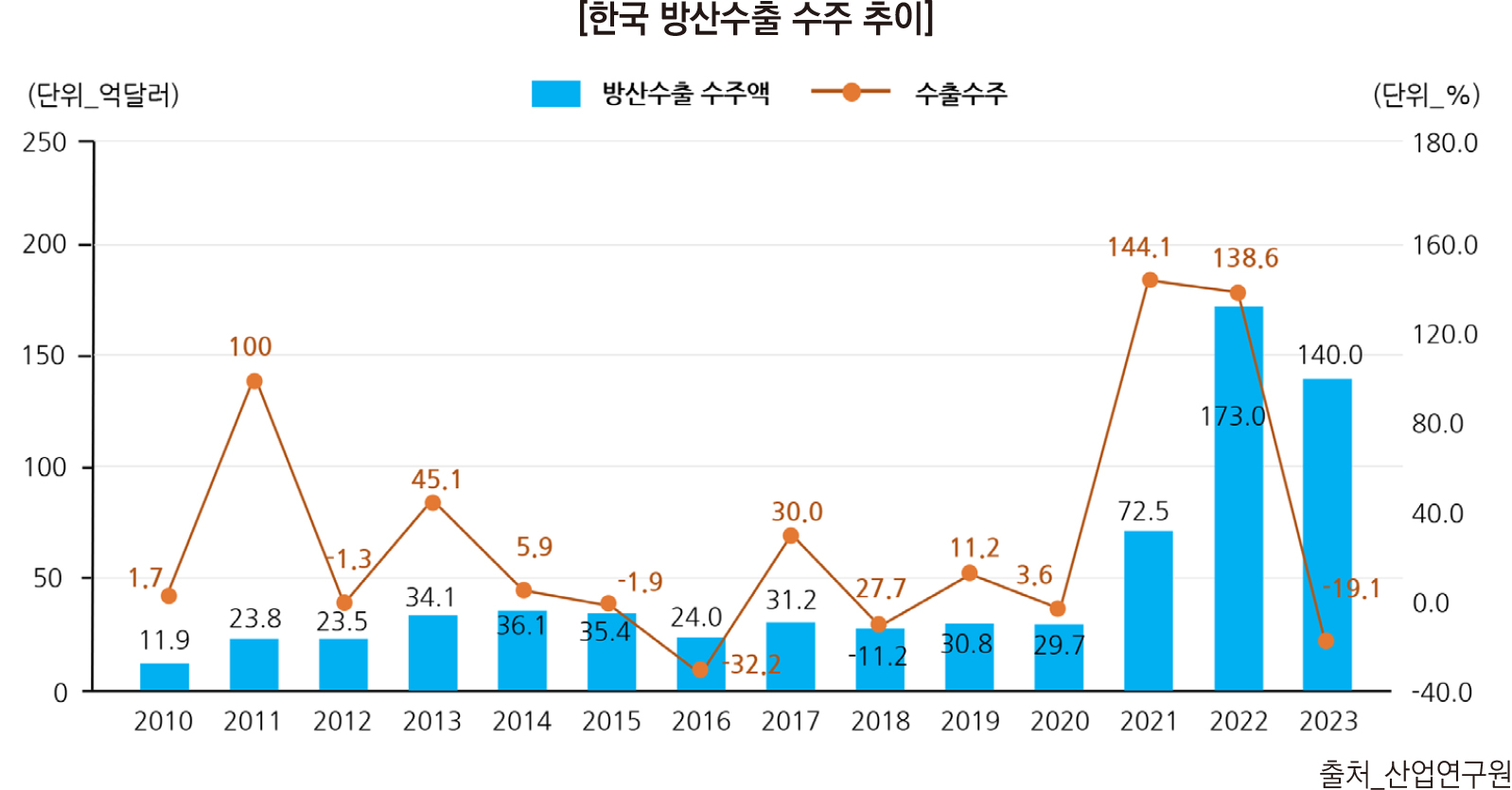

2000년대에 들어서면 국내 방위산업은 확장세를 거듭하며 첨단, 전략무기 중심으로 발전에 속도를 붙여 나갔다. 2006년 방위사업청이 개청하면서 방위산업 정책기조는 보호?육성 기조에서 탈피해 개방 및 경쟁 중심으로 시장경제 지향적 방위산업 정책으로 전환됐다. 그 동안 국내 방위산업의 주요 구매자는 국가 및 정부로 한정됐기 때문에 내수 시장 중심의 한계가 명확했다. 이를 타개하기 위해 정부와 국내 방산업계는 글로벌 시장 진출을 통한 규모의 경제 달성 및 기업 주관 개발을 통해 경쟁력 강화와 체질개선에 나서게 된다. 2002년 국내 방산수출 규모는 2억 4,000만달러 규모에 지나지 않았지만 2012년 23억 5,000만달러, 2022년 173억달러 규모까지 올라서며 약 72배 급성장했다. 현재에 이르러서는 우리나라는 지상 무기체계부터 해상, 항공 전력까지 글로벌급 경쟁력을 갖춘 다수의 무기체계를 보유하게 되었다.

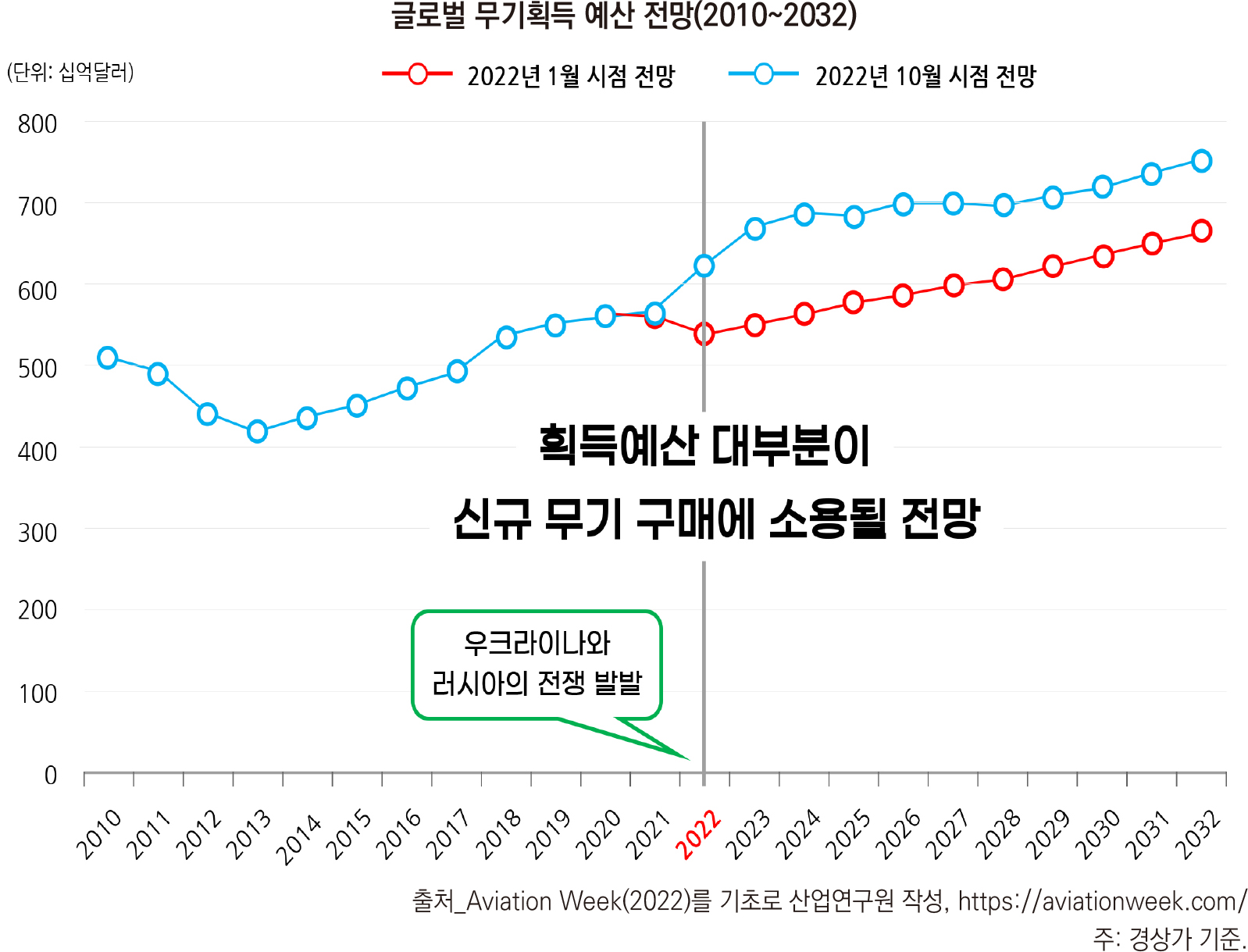

세계 국방예산 급증에 무기 수출 시장의 변화

냉전 종식 이후 유럽 국가들은 국방 예산 감축과 함께 방위산업 생산 능력을 상당 부분 축소했다. 특히, 1990년 NATO와 옛 바르샤바 조약 기구 간에 체결된 유럽 배치 재래식 무기 감축 협정(CFE)은 유럽 내 재래식 무기 공급 능력을 더욱 약화시키는 요인으로 작용했다. 하지만 최근 몇 년 사이 국제 정세의 불안정성이 심화화면서 유럽의 방위산업 수입 수요가 증가하는 추세를 보이고 있다.

스톡홀름국제평화문제연구소(SIPRI)에 따르면, 2023년 전 세계 국방비는 약 2조 4,430억달러로 집계됐으며, 2022년(약 2조 2,400억달러) 대비 6.8% 증가한 것으로 나타났다.

이는 2009년 이후 가장 큰 증가 폭으로, SIPRI가 세계 군사비 지출을 기록해 온 이래 최고 수준에 도달했다. 최근 몇 년 사이 지속되는 국제 정세의 불안정과 군비 경쟁 심화 추세를 반영하는 수치라고 할 수 있다.

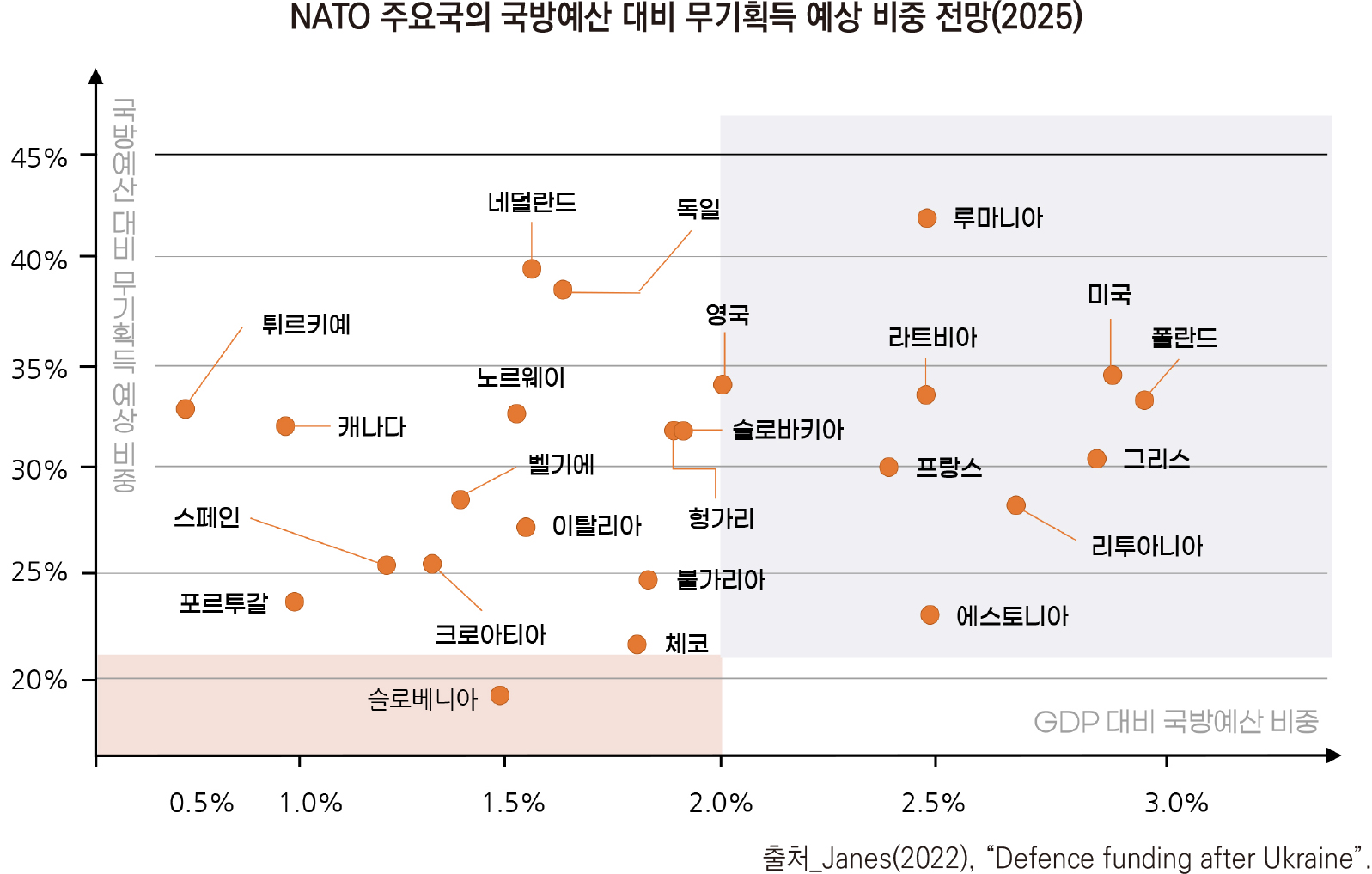

특히, 미국의 2023년 국방비는 약 9,160억달러를 기록했으며, 이는 전 세계에서 군사비를 많이 사용하는 상위 9개국의 지출을 합친 것보다 많았다. 두 번째로 군사비 지출이 많은 중국보다 미국이 3.1배나 많았다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 유럽 지역의 군사비 증가 추세는 2023년에 두드러져 유럽 43개국 중 39개국이 군사비를 늘렸다. 또한 북대서양조약기구(NATO) 28개 회원국 중 10개국이 2023년 GDP 지출 목표치인 2%에 도달하거나 초과해 2014년 목표치를 설정한 이래 최고치를 기록했다.

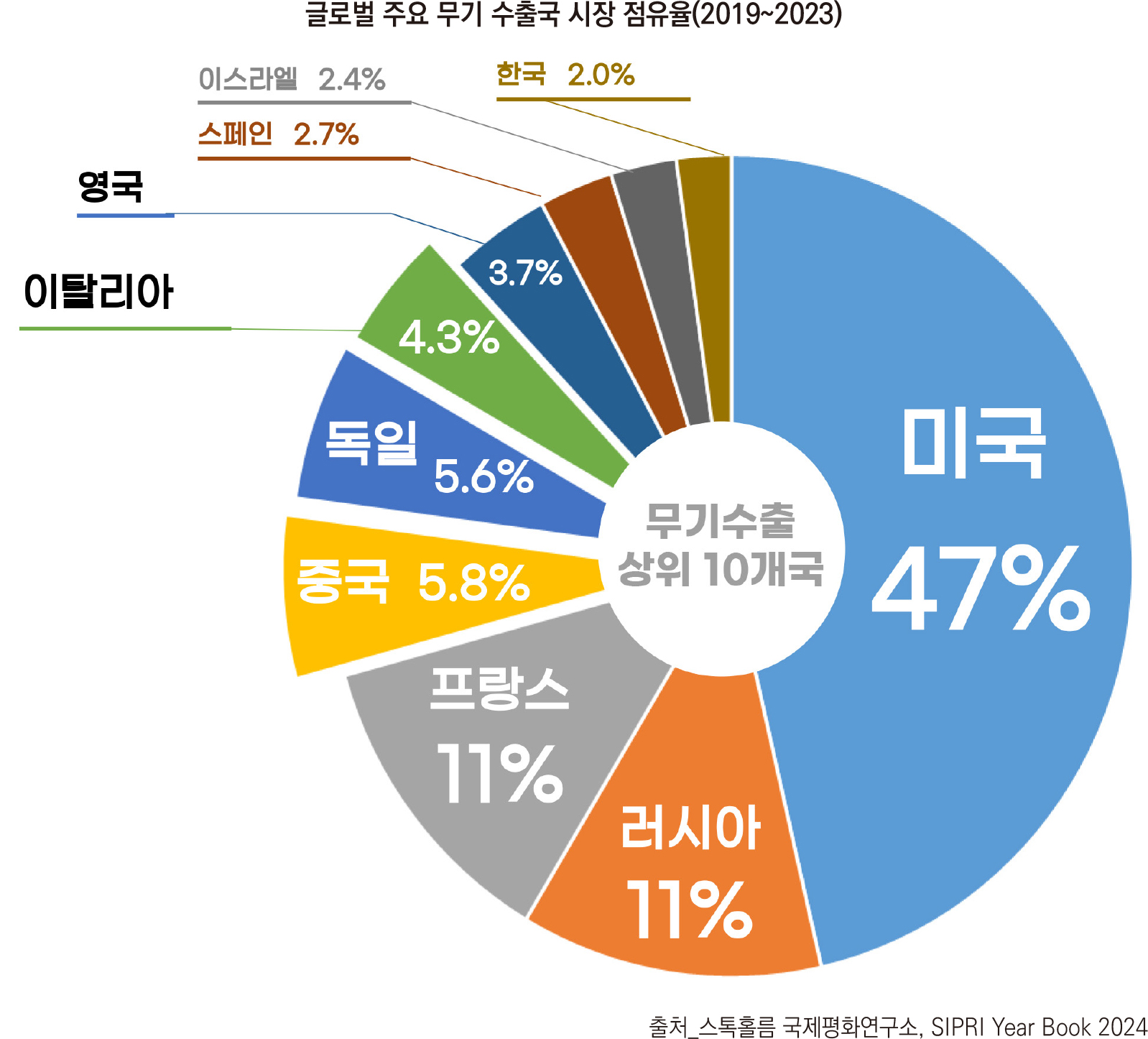

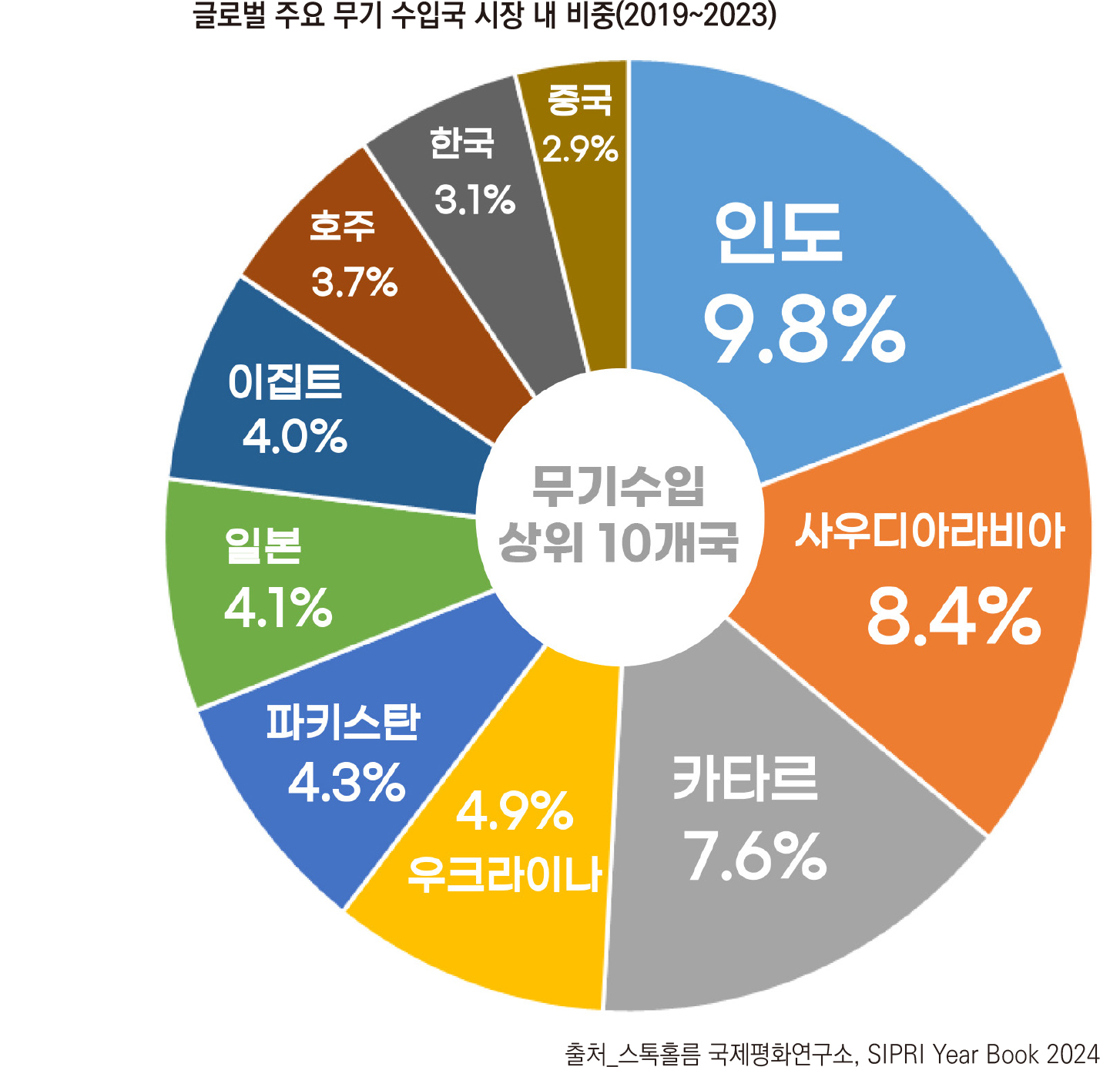

글로벌 무기 수출 시장에서는 미국, 프랑스, 러시아, 중국, 독일 등 상위 5개국이 전체의 75%를 차지한 것으로 나타났다. 특히, 미국은 글로벌 무기 수출의 약 42% 점유율을 기록하며 압도적인 1위를 차지했다. 반면, 러시아는 우크라이나 전쟁 이후 국제적인 경제 제재의 영향으로 2023년 무기 수출은 53% 감소한 것으로 나타났다. 반면, 프랑스의 무기수출은 증가세를 보이며 세계 2위 수출국으로 부상했다. 향후 주요 무기 인도 계획에 따르면, 미국이 앞으로도 최대 무기 수출국으로서의 위치를 유지할 것으로 보이며, 프랑스는 2위 자리를 확고히 할 것으로 예상된다. 이러한 시장 변화 속에서 한국 방산 기업들의 수출 증가는 높은 수준을 기록하며, 글로벌 무기 수출 시장에서 새로운 강자로 부상하고 있다.

한국 방산 수출의 급성장과 지속적인 시장확대

우리나라는 2027년까지 세계 4대 방산 수출국으로 도약하는 것을 목표로 하고 있다. 정부는 방산 수출 시장에서 1~3위를 차지했던 미국, 러시아, 프랑스가 기록했던 연평균 약 200억달러 수주액 달성을 목표로 하고 있다.

현재 국제 정세는 우크라이나-러시아 전쟁의 장기화, 이스라엘-팔레스타인 분쟁의 심화, 대만-중국 간의 긴장 고조 등 예측 불가능한 불확실성으로 가득 차 있다. 역설적으로 이 같은 불안정한 국제 상황은 국내 방위산업에는 새로운 기회 요인이 될 것으로 전망된다.

2020년까지 우리나라의 방산 수출액은 30억달러에 못 미치는 수준이었으나, 2021년부터 급격히 증가하기 시작했다. 동유럽과 중동의 정세 불안으로 국내 방산 기업들의 수출은 급증하며 시장점유율을 확대해 나가고 있다. 우리나라의 방산 수출은 2022년, 2023년 2년 연속 100억달러를 돌파했다. 글로벌 경제매체인 이코노미스트(The Economist)에 따르면 한국은 세계 주요 무기 수출국 중 최근 5년간(2018~2022) 방산 수출이 크게 증가한 국가 중 하나로 지목하기도 했다.

우리나라 국방부에 따르면, 2023년 한국 방위산업 수출은 전년대비 수출 대상국이 3배, 수출 무기 체계 종류가 2배로 증가하며 질적인 성장을 이룬 것으로 나타났다. 2023년 한국 방산 제품을 수입한 국가는 12개국으로, 2022년의 4개국에 비해 크게 늘어났다. 2023년 국내 기업들의 방산 수출액은 130억 달러로, 2022년의 173억 달러에 비해 약 25% 감소했다. 하지만 이는 2022년 폴란드와의 대규모 계약 등 기저효과에 따른 일시적인 현상으로 추정되며, 코로나19 팬데믹 이전과 비교하면 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 있다.

러시아-우크라이나 전쟁은 재래식 무기와 첨단 무기가 혼합되어 사용되는 하이브리드 전쟁의 양상을 보여주고 있다. 위성, 드론 등 첨단 기술의 중요성과 함께 재래식 무기의 역할 또한 간과할 수 없음을 재확인시켜 줬다.

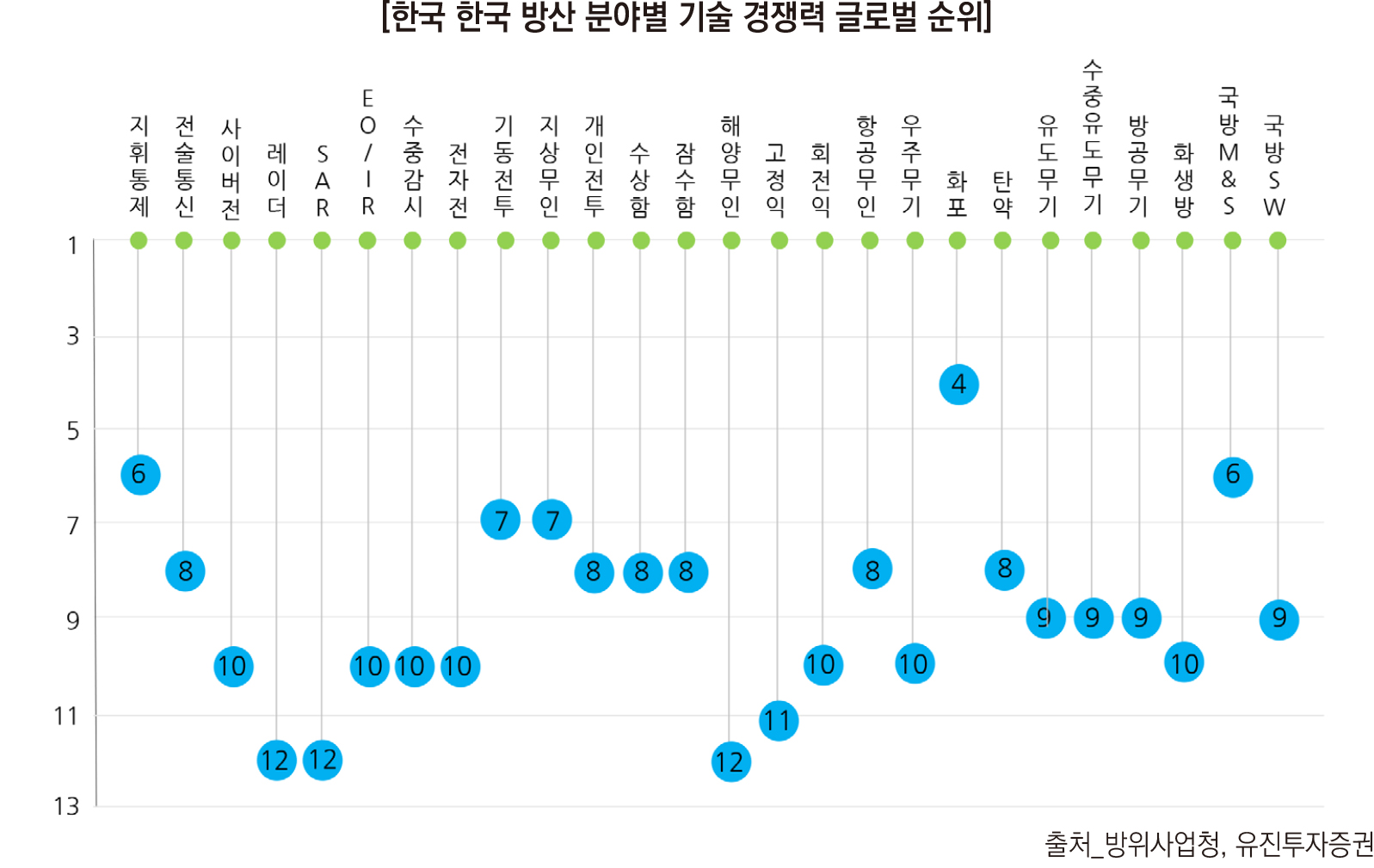

방위사업청의 자료에 따르면, 국내 화포의 기술 경쟁력은 글로벌 4위 수준으로 평가받고 있다. 재래식 무기의 중요성이 부각된 러시아-우크라이나 전쟁 이후, 뛰어난 성능을 인정받고 있는 국산 화포를 비롯한 관련 무기에 대한 국제적 수요가 증가하는 추세다.

자주국방 목표로 발전시켜 온 다양한 국산 방산품목

국내 방산산업은 휴전이라는 특수한 상황 속에서 자주국방을 표방하며 성장해왔기 때문에 다양한 영역을 포괄하고 있다. 현재 해외 방산시장에서 경쟁력을 갖는 품목은 탱크와 자주포, 장갑차 등의 육상 무기부터 경공격기, 각종 미사일, 전함까지 육해공을 아우른다.

현대로템의 K2 흑표는 국내 산악 지형에 최적화되어 경쟁 제품 대비 총중량이 가벼워 산지에서의 운용 효율성이 높은 편이다. 하지만 최근에는 넓은 평야로 이뤄진 폴란드가 많은 수량을 1차, 2차로 나눠 구매 중이다. 주요 경쟁 모델인 미국의 에이브럼스(Abrams) 전차, 독일의 레오파르트(Leopard) 전차들과 비교했을 때 K2 전차는 저렴한 가격과 빠른 납품 속도를 강점으로 내세우고 있다.

해외 각국에서 관심을 두고 있는 항공 영역의 품목으로는 경공격기 FA-50을 꼽을 수 있다. 2005년부터 양산된 고등훈련기 T-50을 기반으로 개발되었으며, 이후 경전투기나 공격기 FA-50으로 개조되어 운용되고 있다. 미국 록히드마틴과의 공동 개발로 F-16, F-35 등 미국 전투기와의 높은 호환성이 특징이라고 할 수 있다. 지난 2018년까지는 T-50이 수출을 주도했으며, 2022년 폴란드 구매에 이어 2023년 말레이시아가 FA-50을 계약하면서 향후 노후화된 MiG-29를 대체하는 수요를 흡수할 것으로 보인다. 특히 FA-50은 F-16 전투기와 부품 교체 등 호환성이 좋아 기체 운용률을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 정치적 측면의 고려로 인해 미국의 우방국들을 중심으로 수요가 증가할 것으로 예상된다.

육해공 전역을 아우르는 경쟁력있는 국산 방산무기들

K9 자주포는 국내 방산수출의 대표 품목이다. 2023년 판매 계약 기준으로, K9은 세계 자주포 시장 점유율 70%를 차지할 정도로 높은 경쟁력을 확보하고 있다. 가격 측면에서 독일의 PzH2000(약 100억원), 미국 팔라딘 (약 100억원) 대비 약 40억 원대의 가격으로 뛰어난 가격 경쟁력을 확보하고 있다. 또한 다른 나라의 자주포와 비교해도 분당 발사 속도와 탄약 적재량에서 독일, 미국 자주포에 비해 다소 앞서 있으며, 진동 등 품질 면에서도 더 안정적이라는 평가도 받고 있다.

국내 방산기업들이 제작하는 미사일, 장갑차 및 전함 등에 대한 해외 각국의 관심도 높다. 미사일 체계인 천궁-Ⅱ는 중거리 지대공미사일로 2019년부터 군에 배치됐으며, 2022년 1월 UAE와 36억달러 규모의 수출 계약을 체결한 바 있다. 또한 신형 다연장 로켓포 시스템인 K-239 천무는 2015년 전력화 이후 약 5년 만에 사우디아라비아, UAE에 수출됐으며, 폴란드에도 218문을 수주해 글로벌 MLRS 시장의 주요 무기 체계로 부상하고 있다.

신형 장갑차인 AS-21 레드백도 해외 각국의 관심이 높아지는 지상군 방산품목이다. AS-21 레드백은 K-21 장갑차를 기반으로 2021년 호주 Land 400 Phase 3 사업을 위해 새롭게 개발된 장갑차다. 호주에 129대 수출에 성공했으며, 루마니아 등에서도 관심을 보이고 있다.

우리나라의 해군 전함 체계도 동남아 국가를 중심으로 수요가 증가하고 있다. 2019년 인도네시아에 1,400톤급 잠수함, 2022년 필리핀에 2,600톤급 및 2,200톤급 호위함과 경비함을 수주하며 수출 저변을 확대하고 있다.

정부 수요로 성장한 국내 방산기업들 해외로 시장확대

2024년 우리나라의 국방 예산은 약 59조원으로, 전년대비 4.2% 증가했다. GDP 대비 국방예산 비율 또한 지속적으로 증가해 2013년 2.3%에서 2023년 2.5%로 상승했다.

2022년 기준으로 국내 주요 방산업체의 매출액 중 약 84%가 국내 시장에서 발생했다. 반세기 넘게 휴전 상황이 지속되는 우리나라의 안보환경이 국내 방위산업의 성장에 큰 영향을 미쳤다고 할 수 있다. 국내 방위산업은 정부의 지속적인 수요에 힘입어 꾸준한 성장세를 보여왔으며, 이를 토대로 기술력을 축적하고 경쟁력을 강화해 왔다.

한편, 국내 언론 매체들에 따르면 2024년 3분기 기준으로 국내 방산 4개 기업의 영업이익이 2조원을 넘을 것으로 전망하기도 했다. 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주(KAI), LIG넥스원 등 주요 방산 기업들은 내수 및 수출 모두에서 두드러진 성장을 이뤄내고 있다. 특히, 한화에어로스페이스는 방산 부문 매출이 1조 6,560억원에 달하고, 영업이익은 4,399억원으로 전년동기대비 각각 117%와 715%의 증가를 보였다. 특히 한화에어로스페이스는 폴란드에 대한 K9 자주포와 천무 수출이 본격화되면서 성과를 내고 있다.

현대로템 역시 2024년 3분기에 영업이익 1, 374억원을 기록하며 전년동기대비 234.3% 증가한 것으로 나타났다. K2 전차의 지속적인 수출과 방산 부문의 원가 절감의 영향이 반영된 것으로 추정된다. 한국항공우주(KAI)는 차세대 주력 기종들의 안정적인 개발 추진으로 3분기 영업이익이 763억원을 기록했다. 마지막으로 LIG넥스원은 중동 수출 계약 체결 등의 성과로 3분기 영업이익이 619억원으로 증가할 것으로 예상된다.

한편, 미국과 중국의 전략적 경쟁 심화로 인해 형성된 신냉전 체제는 한국 무기 수출에 새로운 기회 요인으로 작용하고 있다. NATO 회원국을 비롯한 미국의 우방국들은 안보 협력을 강화하고 군사력을 증강하는 추세이며, NATO 기준과 부합하는 한국산 무기에 대한 관심을 높이고 있다. 이는 한국 방위산업이 서방 진영의 주요 무기 공급국으로 자리매김할 수 있는 중요한 발판이 될 수도 있다는 기대감을 모은다.

글로벌 안보 불안 시대, 한국 방위산업의 기회와 과제

미국과 중국의 전략적 경쟁 심화, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 그리고 중동 지역의 무력 갈등 고조 등 최근 몇 년 사이 전 세계는 국제 정세 불안에 긴장감을 높여가고 있다. 결과적으로 고조되는 세계 각국의 안보 불안감은 국방비 증가로 이어져 글로벌 무기 거래량 증가를 촉진할 것으로 전망된다.

특히, 주요 분쟁 및 갈등 지역이 지리적으로, 정치적으로 우리나라와 직접적 연관성이 낮다는 점은 한국 방위산업의 시장 확대에 유리한 조건으로 작용할 수 있다. 이는 특정 지역의 정치적 리스크에 대한 노출을 최소화하면서 다양한 시장으로 진출할 기회를 제공하기 때문이다.

NATO 회원국인 폴란드에 대한 대규모 무기 수출 성공 사례는 다른 NATO 국가들로의 방위산업 수출을 더욱 원활하게 해주는 중요한 교두보 역할을 할 것으로 보인다. 폴란드와의 신뢰 구축은 NATO라는 강력한 안보 공동체 내에서 국내 방위산업의 위상을 높이고, 추가적인 협력과 수출 기회를 창출할 수 있을 것으로 예상된다.

최근 한국 방산 수출 물량 증가에 발맞춰 국내 기업들은 설비 증설 및 시설 확장에 적극적으로 나서고 있다. 향후 과제는 이 같은 투자가 유휴 설비로 전락하지 않도록 지속적인 수출 물량을 확보하는 것이다. 정부와 기업의 긴밀한 협력을 통한 수출 경쟁력 강화 노력이 필수적인 상황이다.

한편, 국내 방위산업체 수는 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 따라서 국가 국방력 강화와 국내 생산 무기 체계의 원활한 운영 및 유지보수를 위해서 정부의 지속적인 관심과 정책적, 재정적 지원이 절실히 요구된다. 제조업 수출이 국가 경제에서 자치하는 비율이 높은 우리나라는 국가 안보, 경제 성장을 위해서도 방위산업 생태계 유지, 기술 경쟁력 강화 등을 통해 안정적인 생산 기반을 확보해 나갈 필요가 있다.